4 Anforderungen der digitalen Musikdistribution im Internet

Digitale Musik nimmt einen neuen Distributionsweg. Dieser ist im Gegensatz zum physischen Tonträgerverkauf nicht unter der Kontrolle der Musikindustrie. Die technischen Entwicklungen, das Interesse und die Verbreitung von digitaler Musik im Internet haben sich schneller entwickelt, wie geeignete Sicherungsverfahren etabliert werden konnten. Es gilt den neuen Vertriebsweg für Musik durch neue Standards im Interesse eines sicheren Musikvertriebes mitzugestalten und sichere Online-Distributionsysteme und digitale Musikformate zu entwickeln, die den Musikvertrieb im Internet erschließen und gleichzeitig unkontrollierte Weiterverbreitung wirksam verhindern können.

Nachfolgend werden zunächst die Technologien zur Sicherung von digitaler Musik dargestellt. Die bei der Musikdistribution verwendeten Musikformate und Kompressionsverfahren behandelt die Arbeit im Anschluß. Zur Nutzung digitaler Musik bedarf es neuer Wiedergabetechnologien. Deren Entwicklung wird in Kapitel 4.3 beschrieben. Die Entwicklung der Zugangstechnologien, die Grundlage für die digitale Übertragung, werden abschließen vorgestellt.

4.1 Sicherung digitaler Musik im Internet

Der Vorteil digitaler Musik ist, daß sie direkt zum Online-Käufer

über das Internet distribuiert werden kann. Zudem wird sie in einem

komprimierten Format übertragen und gespeichert. Genau diese beiden

Vorteile fördern aber auch eine einfache und unkontrollierbare illegale

Weitergabe der digitalen Musik vom Erstkäufer an weitere Nutzer.

Das Internet bietet dabei wieder die Plattform mit anderen Musiksammlern

zu kommunizieren, um weit über seinen sonstigen Freundeskreis hinaus

Musik auszutauschen.

4.1.1 Musikpiraterie

Die Musikindustrie rechnet weltweit mit Umsatzeinbußen von 5,3 Mrd. $ durch Musikpiraterie. Diese ergeben sich aus der klassischen Musikpiraterie, Internetpiraterie und Umsatzeinbußen durch private Vervielfältigung auf CD-R.

Die klassische Musikpiraterie ist die unrechtmäßige Herstellung und Vertrieb von Tonträgern. Dies können ohne Lizenzvereinbarung kopierte Titel, Plagiate von Tonträgern und Verpackung oder die Verbreitung unauthorisierter Musikmitschnitte (Bootlegs) sein. Der Umfang von unrechtmäßig hergestellten und vertriebenen Tonträgern weltweit, liegt jährlich bei etwa 2 Mrd. Stück, bzw. bei einem Anteil von 33% aller hergestellten Tonträger und ist besonders im ostasiatischen und russischen Raum sehr hoch. Je 70% aller Tonträger sind hier illegal. Nach Schätzungen der International Federation of Phonographic Press (IFPI) wurden 1998 400 Millionen Piraterie-CDs hergestellt, bei einem Zuwachs von 20%. Eine Verfolgung dieser Form der Musikpiraterie ist möglich durch Identifizierung der Herkunft einer CD, über einen eindeutigen ID-Schutzcode. Weltweit lassen sich etwa 80% der CD-Presswerke anhand dieser ID identifizieren und ermöglichen ein rechtliches Vorgehen in den jeweiligen Ländern.

Eine weitere Form der Musikpiraterie ergibt sich durch private CD-Brenner. Die Erstellung einer Kopie für die private Nutzung ist zunächst erlaubt, der Weiterverkauf oder das Verschenken einer Kopie nicht. Dies ist illegal. Mit sinkenden Preisen von CD-R und Brennern, könnten bald ähnliche Dimensionen, wie bei der klassischen Piraterie erreicht werden. Indikatoren für den starken Zuwachs dieser Form der Musikpiraterie sind Meldungen des Einzelhandels, speziell im Umfeld großer Schulen, über hohe Umsatzeinbußen. Eine genaue Zahl des Umfangs privater Kopien ist schwer zu ermitteln. Wurden, laut IFPI, etwa 10% der weltweit 1998 verkauften CD-Rs für Kopien von Audio-CDs verwendet, so sind 65 Millionen private Musikkopien erstellt worden. Besonders betroffen sind Europa, USA und Japan.

In einer 1997 von der IFPI durchgeführten Internetrecherche, wurden 2000 Musikseiten mit zirka 80.000 widerrechtlich angebotenen MP3-Dateien entdeckt. Innerhalb eines halben Jahres stieg das Angebot um 50%. Anfang 1999 wurde ein Anstieg auf 300.000 illegale Musik-Dateien mit monatlichem Zuwachs von ca. 70.000 neuen Dateien verzeichnet.

Von der im Internet angebotenen Musik sind etwa 90% illegale Angebote. Sie werden meist kurzzeitig auf öffentlich zugänglichen Internetservern abgelegt. Verweise auf diese illegale Musik befinden sich überwiegend in privaten Homepages auf öffentlichen anonymen Webcommunities oder werden in Internet-Chats mitgeteilt. Aber auch über Internet-Suchmaschinen lassen sich MP3-Musikdateien suchen, wie etwa mit mp3.lycos.com. Diese rechtfertigen ihr Suchangebot mit dem Vorhandensein von legal angebotenen freien MP3-Dateien. 1999 war der MP3-Suchbegriff eine der häufigsten Suchanfragen an Suchmaschinen im Internet.

Die Musikindustrie geht gegen die illegalen Musikseiten und deren Betreiber mit technischen und juristischen Mitteln vor. Mit Internet-Suchmaschinen, wie etwa der IFPI-Suchmaschine MUSICBOT, wird das Internet durchsucht. Daraufhin können die Webseiten-Betreiber der Webcommunities angemahnt werden, die illegalen Seiten von ihren Servern zu entfernen. In den USA setzt die Musikindustrie bereits 80% ihrer Anti-Piracy Resourcen für die Bekämpfung der illegalen Nutzung der neuen Technologien ein. Die Deutsche Landesgruppe der IFPI konnte 1998 in der ersten Jahreshälfte etwa 400 illegale MP3-Seiten schließen. Der neuen Form von Musikpiraterie ist es jedoch schwer nachzukommen, da die Anbieter schnell und grenzüberschreitend ihr Angebot verlagern, z.T. in Ländern mit einem geringen Urheberechtsschutz.

Wie noch in Kapitel 6 genauer dargestellt, bedarf es nationaler und internationaler Regelung, um im weltweiten Aktionsfeld die Internetpiraterie rechtlich zu bekämpfen. Neben dem rechtlichen Vorgehen gegen Musikpiraterie, gilt es für die Musikindustrie neue sichere Standards für Musik im Internet zu gestalten.

4.1.2 Initiative der Musikindustrie und Technologieunternehmen (SDMI)

Der De-facto Standard für die Musikverbreitung im Internet ist das MP3-Musikformat, für das bereits eine hohe Zahl von Software- und Hardwareprodukten erhältlich ist. Aufgrund seiner hohen Akzeptanz beim Konsumenten, besteht für die Musikindustrie die Gefahr, daß sich das MP3-Format für die Distribution von digitaler Musik in Zukunft etabliert. Denn für dieses Format existieren keine Möglichkeiten, seine Verbreitung zu kontrollieren, es vor unberechtigtem Kopieren zu oder die Inhaber der Rechte an einem Musikstück für deren Musiknutzung zu vergüten.

Im Dezember 1998 haben sich daher auf Initiative der Major Label, die Musikindustrie und Technologieanbieter in der Secure Digital Music Initiative (kurz: SDMI) zusammengeschlossen. Die SDMI hat das Ziel, die zukünftigen Entwicklungen für einen sicheren digitalen Musikvertrieb zu koordinieren und durch ein gemeinsames Engagement aller im Umfeld der digitalen Musik aktiven Unternehmen, einen neuen sicheren Musikstandard zu schaffen. Dieser soll das unsichere MP3-Format ablösen, eine weitere unkontrollierte Verbreitung von Musik verhindern und die Grundlage für die Entwicklung eines digitalen Musikmarktes im Internet bilden. Der SDMI gehören daher neben den Musikherstellern, den Majors und Independents, Netzbetreiber, IT-Unternehmen und Electronikhersteller, an.

Die SDMI hat nicht das Ziel, eine fertige zukünftige Technologie vorzugeben, sondern es sollen in gemeinschaftlichen Foren offene Standards für Schutzsysteme digitaler Musik geschaffen werden. In diesen Foren können die beteiligten Unternehmen bisherige Entwicklungen austauschen, harmonisieren und auf einen offenen SDMI-Standard hin abgleichen. Die Koordinierung der Entwicklungen aus den verschiedenen Technologiebereichen soll eine Vielzahl von proprietären Lösungen der Anbieter verhindert, da diese den Konsumenten verunsichern und eine Nutzung des unsicheren Standards MP3 weiter verstärken können.

Der SDMI gehörten im Dezember 1999 etwa 1000, mitunter konkurrierende Unternehmen an. Durch diese Größe ist die Entscheidungsfindung und Koordination von Standards langwierig, so daß einige Unternehmen weiter eigene proprietäre Lösungen entwickeln. Bis zum Juli 1999 wurde durch die SDMI ein offener Standard für portable Player veröffentlicht. Dieses sind tragbare digitale Wiedergabegeräte, mit denen bisher illegale und legale MP3-Musikdateien uneingeschränkt wiedergegeben werden konnten. Eine Beschreibung des SDMI-Standard für die portablen Player folgt in Kapitel 4.1.4.3. .

4.1.3 Anforderungen an sichere Musikstandards

Die Entwicklung eines sicheren Musikstandards wird durch die verschiedenen Anforderungen der Musikanbieter, Technologiehersteller und Musikkonsumenten bestimmt. Für eine Verbreitung einer Sicherungstechnologie und deren Unterstützung durch die Technologieunternehmen ist es vorteilhaft, offene Standards zu etablieren. Offene Systeme fördern neue, koordinierte und kontinuierliche Entwicklungen der Hersteller. Proprietäre Entwicklungen verunsichern Konsumenten und erhalten geringere Akzeptanz.

Der Musikkonsument ist an die einfache Nutzung des unsicheren MP3-Format gewöhnt. Damit neue Musikformate und ihre Sicherungstechnologien akzeptiert werden, sollen diese ebenso einfach, in gewohnter Weise und ohne zusätzliche Abläufe, die keinen unmittelbaren Mehrwert bedeuten, nutzbar sein.

Die Anforderung an eine Sicherungstechnologie ist daher einen hohen, aber für den Konsumenten transparenten Schutz für verschiedene Arten der Anwendung und Nutzung von digitaler Musik zu ermöglichen. Eine Sicherungstechnologie soll dabei auf den verschiedenen Plattformen der Musiknutzung, wie in Musiksoftware oder in Portablen Planern, implementiert werden können.

4.1.4 Technologien zur Sicherung digitaler Musikdaten

Zur Sicherung eines digitalen Musikdistributionssystems existieren vier

aufeinander aufbauende Technologiebereiche. Digitale Wasserzeichen markieren

digitale Musikdaten und liefern Information über die zulässige

Nutzung der distribuierten Musik. Verschlüsselungsverfahren bieten

eine Zugriffskontrolle auf die Musikdaten. Diese wird in Abhängigkeit

von der in einem digitalen Wasserzeichen beschriebenen Nutzungbedingungen

dem Empfänger der Musikdaten gewährt. Um digitale Musik außerhalb

des Computers zu nutzen, muß diese auf ein digitales Wiedergabegerät

und Speichermedium transferiert werden. Dabei sollen die Sicherungsmechanismen

durchgängig beibehalten werden und eine unberechtigte Verbreitung

mit anderen Speichermedien verhindert werden. Auf diesen grundlegenden

Technologien basierende Managementsysteme für die Überwachung

und Vergütung von digitaler Musiknutzung im Internet.

4.1.4.1 Digitale Wasserzeichen

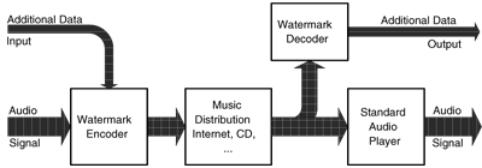

Ein Digitales Wasserzeichen (engl. : Watermark) ist in einem Musiksignal versteckte Information, die bei ihrer normalen Nutzung bzw. bei der Musikwiedergabe nicht bemerkt wird. Sie werden vor der Musikdistribution über das Internet in die Musikdaten encodiert und können bei der Musiknutzung als zusätzliche Informationen ausgelesen werden:

Abb. 12: Implementierung eines digitalen Wasserzeichens in ein Audiosignal

Quelle: entnommen Fraunhofer (1999).

Diese versteckten Informationen sind die Grundlage für den Einsatz weiterer Sicherungstechnologien. In Wasserzeichen können mehrere Arten von Informationen enthalten sein. Dies können Informationen über den Urheber der Musik, den Musikhersteller, den Musikanbieter oder Informationen über das Musikstück selber sein.

Das Wasserzeichen kann auch über die Nutzungsrechte der Musik Auskunft geben. Anhand des Wasserzeichens kann ein Benutzer dann erkennen, ob er Musik weitergeben darf und ob er illegale Musik erhalten hat. Neben der Information über den Musikanbieter der Musik können im Wasserzeichen die Käuferdaten, ähnlich einem persönlichen Fingerabdruck, mit encodiert werden. Dies schützt die Musik nicht vor einer unberechtigten Vervielfältigung, aber so kann der Urheber einer illegalen Verbreitung identifizieren und eine potentielle illegale Nutzung von Musik gehemmt werden.

Neben diesen Informationen bieten Wasserzeichen grundlegende Information, wie und unter welchen Bedingungen Verschlüsselungssysteme einen Zugang zur codierten Musik zulassen. Im Watermark kann festgelegt werden, wie oft ein Musikfile, bis zu welchem Datum genutzt, kopiert oder auf welchem Gerätetyp er abgespielt werden kann.

Eine Anforderung an ein digitales Wasserzeichen ist seine Robustheit gegen Löschversuche. Ein Wasserzeichen darf nicht durch Ausschneiden, Kopieren, Änderungen des Musikformates, analoges Überspielen oder Kompression der Musikdaten verloren gehen oder bewußt zerstört werden können. Wasserzeichen verteilen die Informationen in Bereiche der Musik, die durch das menschliche Gehör nicht wahrgenommen werden können. Die Daten des Wasserzeichens werden dabei durch eine Zeit-Frequenz-Modulation auf das gesamte Musiksignal und über das gesamte Frequenzspektrum der Musik verteilt. Wasserzeichen sind dann so mit den Musikdaten verknüpft sein, daß eine Entfernung oder Veränderung die Musik selber zerstört und somit Programme (Hacks) zur Entfernung eines Wasserzeichens nicht wirksam sind. Wasserzeichen bilden neben der Verschlüsselung von Musik einen zusätzlichen Schutz, der bestehen bleibt, selbst wenn die Verschlüsselung einer Musikdatei (etwa durch Hack-Programme) entfernt wurde.

4.1.4.2 Verschlüsselung und Zugangskontrolle

Die Grundüberlegung der Verschlüsselung und Zugangskontrolle ist es, festlegen zu können, wie und von wem die Musikdaten genutzt werden, die bei der digitalen Musikdistribution im Internet verbreitet werden. Mit Vorgaben aus dem Wasserzeichen, kann der Zugriff, z.B. gemäß einer bestimmten Nutzungsdauer, Häufigkeit oder nur mit einem bestimmten Gerät erlaubt werden.

Je nach Art der Nutzung der digitalen Musik und der sich daraus ergebenden

Sicherungsanforderung existieren verschiedene Sicherungs- und Distributionsmodelle.

Alle Sicherungsmodelle basieren zunächst auf einer Verschlüsselung

der mit einem Wasserzeichen versehenen Musikdaten. Es entsteht ein sicherer

Umschlag, der nur mit einem bei der Codierung generierten Schlüssel

wieder decodiert, bzw. geöffnet werden kann. Abbildung 13 zeigt die

Schritte die bei der Verschlüsselung von Musik durchgeführt

werden. Nach dem Einfügen des Wasserzeichens, wird die Musik komprimiert

und verschlüsselt, so daß ein sicherer Umschlag für die

Musikdistribution entsteht.

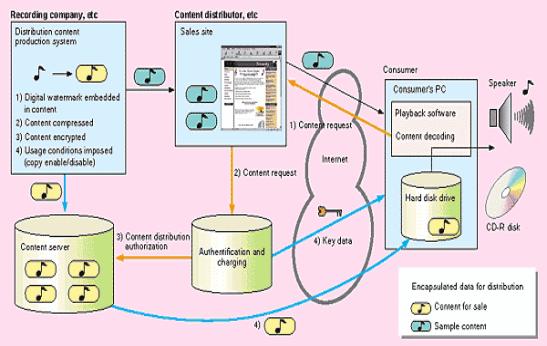

Abb. 13: Verschlüsselung und Distribution digitaler Musikdaten

Quelle: entnommen Lacy / Snyder / Maher (1999).

Die im Umschlag codierten Musikdaten werden zusammen mit ihrem Schlüssel

in einer Musikdatenbank gespeichert. Bei einem Musikkauf werden dem Käufer

der Schlüssel und der gesicherte Umschlag mit der digitalen Musik

dann getrennt zugesendet.

Der Musikkäufer hat nun mit dem Musik-Schlüssel, seiner Lizenz,

das Recht, die digitale Musik zu nutzen. Die verschlüsselte Musik

wird dabei nie decodiert und in einem unsicheren Musikformat abgespeichert.

Um die Musik anhören zu können, braucht der Käufer einen

Music-Player (Hard- oder Software), der mit Hilfe des Schlüssels

die Musik decodieren und abspielen kann. Der Player erlaubt keine Decodierung

und anschließende Speicherung der Musik in einem unverschlüsselten

Format.

Manche Sicherungs- und Distributionssystem verschlüsseln die Musik erst im Moment der Distribution, mit einen auf den Käufer registrierten privaten Schlüssel. Dadurch kann die Verwaltung der Musik-Schlüssel für jedes Musikstück beim Musikanbieter und Musikhörer eingespart werden. Vor der Codierung ist es für den Musikanbieter dabei dann noch möglich, Nutzungsbedingungen und Informationen über den Käufer im Wasserzeichen der Musikdatei zu integrieren. Dieses Sicherungsmodell benutzt z.B. Liquid Music von Liquid Audio.

Durch Nutzungsbestimmungen im Wasserzeichen können die Funktionen

des Music-Players genau bestimmt und gesteuert werden. Bei einigen Sicherungs-

und Distributionsmodellen erlaubt die Musik- und Sicherungssoftware, das

einmalige Brennen der Musikdaten auf eine Audio- CD-R oder erlaubt die

Möglichkeit, Musik auf einen portablen Player zu überspielen.

4.1.4.3 Portable Music Player

Die Nutzung von digitaler Musik ist nicht nur auf die Wiedergabe an einem Computer beschränkt. Ende 1998 wurden die ersten portablen Music Player angeboten, mit denen allerdings ausschließlich das ungesicherte MP3-Musikformat wiedergegeben werden konnte. Aus dem Internet geladene (illegalen oder legalen) MP3-Files und selbst von einer Audio-CD extrahierte Musik können in den MP3-Player übertragen und abgespielt werden. Die US-Musikindustrie, vertreten durch die RIAA, versuchte gerichtlich gegen diese portablen MP3-Player vorzugehen. Die RIAA argumentierte, daß diese MP3-Player als ungesicherte Aufnahmegeräte eine illegale Verbreitung von Musik fördern würden, war aber mit ihrer Klage nicht erfolgreich.

Den portablen Playern wird eine Schlüsselrolle für die Etablierung von digitaler Musik zugesprochen. Daher war eines der ersten Ziele der SDMI einen Standard für sichere portable Music Player zu entwickeln und zu veröffentlichen. Dieser wird als Grundlage für nachfolgende Sicherungs-Standards der SDMI gesehen. Die Anforderungen an diesen Standard sind, daß urheberrechtlich geschützte und illegal im Internet verbreitete Musik nicht mit den portablen Music Playern abgespielt werden kann. Gleichzeitig soll der Konsument aber weiter die Möglichkeit besitzen, legal im Internet verfügbare Musik und Musik von eigenen Audio-CDs zu übertragen und abzuspielen.

Für die Einführung des SDMI-Standards wurden zwei Phasen festgelegt. In Phase I wird lediglich auf einen Wasserzeichen-Schalter (Trigger) in der Musik geprüft. Bis zur Veröffentlichung eines einheitlichen Sicherungsstandards der SDMI in Phase II können alle Benutzer der portablen Music Player, wie bisher, ungesicherte und gesicherte Musikdaten aus dem Internet und von CD aufspielen. Seit Juli 1999 enthält jede neuveröffentlichte Musik ein Wasserzeichen mit Urheberinformationen, jedoch ohne aktivierten Trigger. Wenn ein einheitlicher SDMI- Sicherungsstandard verfügbar ist, wird in jeder neuen Musik dieser Trigger gesetzt. Will der Benutzer diese Musik auf seinen Player übertragen, muß er die Software des Players auf den neuen Phase II SDMI-Standard updaten, ansonsten verweigert die Software der Phase I einen Zugriff. Mit der neuen Software werden dann gleichzeitig die neuen SDMI-Sicherungsstandards für digitale Musik aufgespielt und eine Nutzung SDMI-verschlüsselter Musik ermöglicht. Legale freie Musik aus dem Internet und Musikveröffentlichungen vor Juli 1999 enthalten kein SDMI-Wasserzeichen und sind weiterhin uneingeschränkt nutzbar. Unverschlüsselte Musikformate dürfen kein SDMI-Wasserzeichen enthalten. Musik von einer neuen Audio-CD enthält nach der Umwandlung in ein digitales Musikformat weiterhin das SDMI-Wasserzeichen. Sie kann daher als illegaler Musik identifiziert werden. Alle portablen Musik Player ab Dezember 1999 sind SDMI-kompatible und werden mit einer SDMI-Software der Phase I ausgeliefert.

4.1.5 Managementsysteme zur Verwaltung und Abrechnung digitaler Musikinhalte

Die vorgestellten Technologien zur Sicherung von digitalen Musikdaten basieren auf einer Zugriffskontrolle für Musik und auf Informationen im Wasserzeichen, welche die Nutzungsrechte beschreiben. Diese Informationen sind dabei fest und statisch in den Musikdaten integriert. Anhand dieser Informationen kann illegale Musik erkannt werden, eine nachträgliche Möglichkeit zur Authentisierung oder Lizensierung ist nicht gegeben. Ebenso können Urheberrechtsinformationen und Nutzungsrechte von einmal veröffentlichten Musikdaten beim Musikanbieter und Konsumenten nicht mehr variiert werden. Für die Verwaltung der Rechte von digitalen Daten existieren daher Managementtechnologien, die den Urhebern und Musikherstellern erlauben die Rechte an ihrer Musik flexible und dynamisch zu bestimmen: Digital Right Management Systeme.

Beim physischen territorial beschränkten Tonträgerverkauf sind Verkaufsrechte eindeutig und an die Zulieferung von Tonträgern durch die Tonträgerhersteller bestimmt. In digitalen Netzen ist eine Kontrolle der Verkäufe schwieriger und außerhalb der Urhebervereinbarungen und Vorgaben der Musikhersteller möglich. Innerhalb eines Digital Right Management übernehmen zentrale Vermittlungs- und Ausgleichsysteme zwischen Musikhersteller und Musikanbieter die Überwachung der Musikverkäufer und der finanziellen Ausgleiche. Dies sind die Clearhouse Systeme.

4.1.5.1 Digitale Right Management Systeme (DRM)

Digital Right Management-Technologien zur Verwaltung der digitalen Rechte von Musik im Internet (kurz: DRM ) erlauben es dem Urheber und Musikhersteller dynamische und flexible Nutzungsrechte von digitaler Musik zu bestimmen. Die aktuellen Rechte und Bedingungen werden dabei zentral im DRM-System gespeichert. Will ein Online-Musikanbieter eine bestimmte Musik in sein Angebot aufnehmen, kann er über ein DRM-System die Rechte für diese Musik abfragen und beantragen. Online-Musikanbieter erhalten die Möglichkeit, bei der Distribution und dem Musikverkauf an den Käufer, aktuell Informationen und Bedingungen abzurufen. Dadurch ist es für den Musikhersteller möglich, zentral für alle Online-Musikanbieter neue Vertriebsbedingungen, wie etwa Verkaufspreisänderungen, zu setzten. Ein neuer Online-Musikanbieter kann über ein DRM-System aktuelle Informationen über Nutzungsbedingungen und Vertriebsrechte beantragen.

Beim Einsatz eines DRM-Systemes werden im Wasserzeichen der Musikhersteller nur noch unveränderliche Informationen, wie Titelinformationen, Künstler und Urheber, sowie ein eindeutiger Code zur Identifizierung des Musikstückes abgelegt. In der Datenbank eines DRM-System werden der Code und die zugehörigen aktuellen Informationen und Nutzungbedingungen für das Musikstück abgelegt. Die Rechteinhaber des Musikstückes haben Zugriff auf diese Daten und können diese ändern. Wird nun ein Musikstück im Internet distribuiert, wird dieses wie beschrieben verschlüsselt und mit den aktuellen Bedingungen, die das DRM-System enthält, versehen. Je nach DRM-Technologie können die Nutzungsbedingungen im Wasserzeichen oder im Schlüssel abgelegt werden. Der Player des Käufers liest diese Informationen aus und gestaltet die Zugriffskontrolle auf die Musik und die Musiknutzung gemäß diesen Bedingungen:

Abb. 14: Musikdistribution mit einem Digital Right Management - System

Quelle: in Anlehnung an Intertrust (1999).

Neben der Vorgabe aktueller Distributionsbedingungen, bestehen verschiedene Möglichkeiten, die spätere Nutzung der Musik durch den Konsumenten zu bestimmen. Es kann die Anzahl möglicher Kopien oder die Zahl weiterer Generationen von Kopien festgelegt werden. Es kann der Zeitraum oder ein Stichtag, bis oder wie lange der Musikfile angehört werden kann, bestimmt sein. Oder eine Häufigkeit, wie oft der Musikfile abgespielt werden kann, wird festgelegt. Darüber hinaus sind Kombinationen der Bedingungen möglich.

Durch diese variablen Nutzungsbedingungen sind alternative Businessmodelle für den Vertrieb von Musik und neue Chancen für die Promotion von Musik möglich. Die digitale Musikdistribution ist damit nicht mehr nur auf den Verkauf eines festen Musikformates festgelegt. Digital Right Systeme schaffen zudem eine Transparenz für Online-Musikanbieter und erleichtern die Distribution von Musik der verschiedenen Musikhersteller.

4.1.5.2 License and Financial Clearhouses

Beim Vertrieb von digitaler Musik muß sichergestellt werden können, daß der Musikhersteller und der Künstler für die verbreitete digitale Musik entlohnt werden. Digitale Musik läßt sich beliebig kopieren, so daß beim Tonträgerhersteller gegenüber dem Musikanbieter im Internet keine Kontrolle über Verkaufszahlen, wie beim physischen Tonträger besteht. Digital Right Management Systeme verwalten die Rechte von digitalen Daten im Internet. Clearhouse Systeme, innerhalb eines DRM-Systems, gewährleisten, daß der Musikhersteller jeden digitalen Musikverkauf kontrollieren kann, darüber informiert wird und mit dem Musikanbieter abrechnen kann. Neben License Clearhouse Systemen für die Verwaltung der Lizenzen und Kontrolle der digitalen Distribution, können für die Steuerung der finanziellen Ausgleiche zwischen Konsument, Musikanbieter, Musikhersteller und Urheber Finance Clearhouse Systeme eingesetzt werden.

Clearhouse Systeme unterteilen die Musikdistribution in die Instanzen Musikhersteller, Online-Musikanbieter, Musikserver und Konsument diese verwalten die zwischen ihnen ausgetauschten Informationsströme.

Der Online-Musikanbieter erhält dabei keinen direkten Zugriff auf

die von ihm angebotene Musik und liefert nicht selbst Musik an den Konsumenten.

Er präsentiert lediglich die Musikauswahl im Internet und initiiert

die weitere Musiklieferung.

Er hat nur eine Vermittlerfunktion. Die Musiklieferung und deren Abrechnung

wird über das Clearhousing System abgewickelt.

Die nachfolgende Abbildung 15 (Authentification and charging) beschreibt den Ablauf beim Musikvertrieb über eine Clearhouse System. Beim Musikvertrieb über ein Clearhousing System wird zunächst die Musik auf einem gesicherten Musikserver (in Abbildung 15: content server) abgelegt. Diese wird vom Musikhersteller (Recording company) mit einem Wasserzeichen versehen, daß die Urheberinformationen enthält und zur eindeutigen Identifizierung der Musik dient. Die Musik wird komprimiert und verschlüsselt. Der Musikanbieter erhält keinen direkten Zugriff auf die Musik des Musikservers. Er erhält, zur Vermarktung und Vorstellung der Musik, Hörproben (sample content). Der Musikanbieter bietet im Internet die Musik dem Konsumenten an, der anhand der Hörproben, die Musik auswählen kann. Ein Musikkauf durch den Konsumenten (consumer) wird vom Online-Musikanbieter dem Clearhouse System mitgeteilt (content request). Das Clearhouse System wickelt nun die weitere Distribution und die Bezahlung (Authentification and charging) ab, indem es den Kunden überprüft, den Kauf abrechnet und ihn für einen Zugriff auf die Musik auf dem Musikserver autorisiert (authorization). Der Musikkäufer erhält Zugriff auf die erworbenen Musikdaten (content for sale) auf dem Musikserver und den License-Schlüssel (key-data) für die erworbene Musik.

Abb.15: Ablauf der Musiktistribution über ein Clearhouse-System

Quelle: entnommen Takahashi / Yoshio (1999).

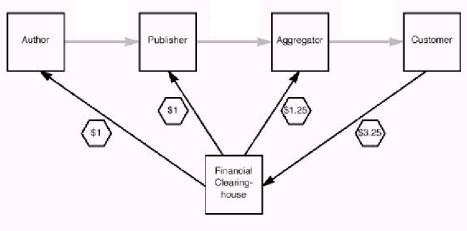

Bei der Autorisierung des Käufers, erfolgt gleichzeitig die Abrechnung

für den Musikkauf. Das Clearhouse System kann dann die finanzielle

Abwicklung und Verteilung der Einnahmen des Musikverkaufs übernehmen.

Die Rechte und Vergütungen für ein Musikstück sind auf

mehrere am Musikvertrieb beteiligte Instanzen verteilt. Die Vergütungen

werden beim physischen Tonträgerverkauf zu einem Teil schon vorher

gezahlt (z.B. Handel an Tonträgerhersteller, Tonträgerhersteller

an Musiker) oder zum Teil nach dem Verkauf ausgeschüttet (z.B. Musikeranteile,

GEMA an Urheber). Wenn an einem Musikstück mehrere Musiker beteiligt

sind oder eine Compilation mit Musik mehrerer Musikhersteller angeboten

werden soll, ist die Verteilung der Einnahmen aufwendig und langwierig.

Mit einem Clearhouse System können die Einnahmen aus dem Musikverkauf

automatisch verrechnet werden:

Abb. 16: Financial Clearhouse System zur Verteilung der Einnahmen aus

einem Musikkauf

Quelle: Intertrust (1999a).

4.1.5.3 Neue Anwendungs-und Distributionsmodelle für digitale Daten

Digital Right Management ermöglicht es, die Musiknutzung und Bedingungen eines Musikkaufes neu zu gestalten. Digitale Musik kann neben den Musikdaten weitere Informationen enthalten. Damit ist digitale Musik nicht nur eine Änderung des Tonträgerfomates, von einem körperlichen zu einem digitalen, unkörperlichen Format, sondern erlaubt eine Erweiterung der Anwendungs- und Distributionsmodelle für Musik.

Neben der Promotion von Musik über klassische Medien entstehen neue Verbreitungsmöglichkeiten für digitale Musik. Von erworbener digitaler Musik können vom Konsumenten eine festgelegte Zahl von Kopien erstellt werden, die an Freunde weitergegeben werden können. Ist die festgelegte Nutzungsperiode der Kopien abgelaufen, wird ihre Wiedergabe verweigert. Sie können dann über das Internet lizensiert werden und man erhält einen Schlüssel, mit dem die Musik unbegrenzt wiedergegeben werden kann. Eine zusätzliche Übertragung der Musikdaten ist nicht mehr nötig. Das Bedürfnis des Konsumenten, die Musik zu besitzen, wird dabei nicht über klassische Medien generiert, sondern über die Empfehlung eines Freundes. Die Konsumentenbeziehungen untereinander werden gleichzeitig als Distributionskanal genutzt. Das Kopieren und Weitergeben von Musik ist keine Bedrohung des Musikvertriebs mehr, sondern wird gezielt zur Vermarktung eingesetzt, unterstützt eine schnellere Verbreitung und Bekanntmachung der Musik.

Abb. 17: Prinzip der Superdistribution

Quelle: entnommen Intertrust (1999).

Diese Form der Distribution wird als Superdistribution bezeichnet. Die Superdistribution ist ein Beispiel für den Einsatz eines Digital Right Management und möglicher Distributionsmodelle. Die Lizensierung jedes Käufers in der Distributionskette und die Verteilung der Einnahmen auf Künstler, Musikhersteller und Musikanbieter kann wieder über ein License und Financial Clearhouse abgewickelt werden.

Digital Rigth Management und Clearhouse Systems sind meist integrierte Systeme und werden als Service angeboten. Es existieren verschiedene Service-Anbieter, deren Digital Right Management Lösungen untereinander nicht kompatible sind. Die verschiedenen Lösungen verlangen unterschiedliche Konfigurationen beim Musikhersteller, Musikanbieter, sowie beim Musikkonsumenten. Welches System sich als Standard etablieren wird, ist u.a. von der Präferenz der Secure Digital Music Initiative für ein System abhängig. Bisher existieren Digital Right Management Systeme u.a. von Intertrust (Commerce), ARIS , IBM (EMMS), Liquid Audio (Liquid Music System), AT&T (Policy Maker) und NTT. Diese werden von verschiedenen Musik- und Technologiehersteller unterstützt und in Projekten getestet.

Die Verschlüsselung von Musik und die Verwendung von Digital Right

Management Systemen ist prinzipiell nicht auf ein bestimmtes digitales

Musikformat festgelegt.

Die Anbieter der DRM-Systeme favorisieren meist eigene Musikformate, die

auf das eigene Verschlüsselungsverfahren abgestimmt sind. Die Komprimierung

der verschiedenen DRM-Musikformate basiert dabei auf grundlegenden Komprimierungstechniken

für Musik. Die Komprimierungsverfahren und deren verschiedene digitale

Musikformate werden nachfolgend in 4.2 beschrieben.

4.2 Audiokomprimierung und digitale Musikformate

Zunächst werden Grundlagen der Digitalisierung und Komprimierung

dargestellt. Neben dem MPEG-1 Layer III Musikformat (bisher kurz MP3 genannt)

existieren alternative digitale Musikformate, deren Anforderungen, Eigenschaften

und Unterschiede im folgenden behandelt werden. Abschließend wird

ein Ausblick auf zukünftige digitale Musikformate und deren Möglichkeiten

gegeben.

4.2.1 Grundlagen der Digitalisierung und Komprimierung von Musik

Die Grundlage der Nutzung von Musik auf Computersystemen ist die Umwandlung

von Musik in digitale Musikdaten; die Digitalisierung. Musik oder ein

beliebiges anderes Audiosignal besteht aus einer durchgehenden (zeit-kontinuierlichen)

schwingenden Schallwelle mit beliebigen (analogen) Ausschlägen (Amplituden).

Bei der Digitalisierung wird das Signal der analogen zeit-kontinuierlichen

Musikwelle mit einer bestimmten Häufigkeit abgetastet (Abtastfrequenz)

und die analogen Werte im festen (diskreten) Abtastzeitpunkt festgehalten.

Ein analoger Abtastwert wird durch einen eindeutigen Wert aus einer festen

Skala von möglichen Werten angenähert (Quantisierung) und für

den Abtastzeitpunkt abgespeichert. Bei der Digitalisierung erhält

man so eine Datenfolge von zeit-diskreten und quantisierten Daten, die

hintereinander in einer Datei abgespeichert werden. Je nach Nutzungs-

und Qualitätsanforderungen an die digitale Musik können Abtastfrequenz

und Datenwerte variiert werden. Eine Audio-CD wird mit einer Frequenz

von 44100HZ abgetastet, wobei 216 Datenwerte (16bit) zur Annäherung

der Abtastwerte zur Verfügung stehen. Bei der Musikwiedergabe, werden

mit der gleichen Frequenz, wie die Abtastfrequenz, die einzelnen digitalen

Werte wieder in ein analoges Signal umgewandelt. Nach der Digitalisierung

ist die Musik in einem unkomprimierten rohem Musikformat vorhanden. Rohe

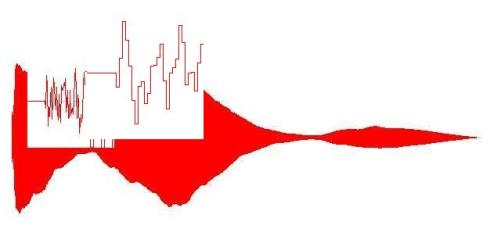

Musikformate sind z.B. das WAV- oder AIFF-Audioformat. Abbildung 18 zeigt

die Vergrößerungen eines einzelnen digitalisierten Tones (Ms

Windows ding.wav) mit den durch die Abtastung und Quantisierung entstandenen,

aber unhörbaren Treppenformen. Die beschriebene Digitalisierung von

Audiosignalen wird als Pulse-Code-Modulation (kurz.:PCM) bezeichnet.

Abb. 18: Abtastung und Quantisierungsstufen (Ding.wav)

Bei der Komprimierung von Daten wird ihre Größe reduziert, indem ihre Informationen neu angeordnet, gruppiert und optimiert abgespeichert werden. Prinzipiell kann zwischen verlustfreier und verlustbehafteter Komprimierung unterschieden werden. Die verlustfreie Komprimierung erlaubt eine Wiederherstellung identischer Informationen. Bei der verlustbehafteten Komprimierung gehen während der Komprimierung Informationen verloren. Streng genommen ist damit schon die Digitalisierung einer Audio-CD mit dem Verlust von Musik-Informationen gegenüber der Orginalmusik behaftet, da bei der Umwandlung der analogen Werte nur 216 digitale Werte zur Verfügung stehen und pro Sekunde nur 44100 mal ein analoger Musikwert erfaßt wird. Das menschliche Gehör ist in seinem Hörvermögen (auditive-perzeptuelle Fähigkeit) eingeschränkt und kann diese Unterschiede jedoch nicht wahrnehmen, so daß diese Werte an der Grenze des menschlichen auditiven-perzeptuellen Systems festgelegt wurden. Allerdings sind die Daten einer Audio-CD zu groß, um ihre Daten auf einem Computersystem zu speichern oder sie über das Internet zu übertragen. Eine Minute in CD-Qualität digitalisierte Musik benötigt etwa 10Mbyte, diese zu übertragen ca. 25 Minuten: Mit der Abtastete von 44100 mal pro Sekunde, werde beide Stereosignale und einem Quantisierungswert aus 216 (16bit) pro Minute 60 mal abgespeichert, dann mit einer Datenübertragungsrate von 56kbit übertragen:

44100 Abtastwerte/sec * 2 Sterokanäle * 16 bit = 1411200 bit/sec = 176400 byte/sec

Þ 176400 byte/sec * 60 sec/min = 10584000 byte/min ~ 10 MB pro Minute Musik

Þ 10584000 byte/min : 56 kbit/sec = 1477 sec ~ 25 min

Die Übertragung einer einzelnen Audio-CD mit 70 Minuten Spielzeit

hätte eine Datenmenge von ~700MB zu übertragen und würde

30 Stunden benötigen. Daher ist eine gute Komprimierung für

die digitale Musikübertragung elementar.

Die Komprimierungstechnik (kurz: Code = COdierung - DECodierung) aller

Musikformate basiert auf verlustbehafteter Komprimierung, unter Ausnutzung

der Einschränkung des menschlichen auditiven-perzeptuellen Systems.

Dies wird am Beispiel des MP3-Codec später noch detaillierter dargestellt.

Für ein Musikformat bzw. für seine zugrundeliegende Komprimierung bestehen verschiedene Anforderungen entsprechend ihrer Eignung für den digitalen Musikvertrieb. Die Hauptanforderung an einen Codec ist seine Komprimierungsqualität. Dies ist die Musikwiedergabequalität der Komprimierung, die an der Qualität der etablierten Audio-CD gemessen werden muß. Der Anspruch an die Musikqualität für den digitalen Musikvertrieb ist, daß die komprimierte digitale Musik keinen hörbaren Unterschied zur Audio - CD aufweist. Gleichzeitig muß ein Codec eine hohe Komprimierungsqualität im Bezug auf die Größe einer Musikdatei erreichen. Der Musikkonsument erwartet eine hohe Musikqualität bei möglichst schneller Übertragung der Musikdaten. Musik- und Komprimierungsqualität stehen allerdings im Gegensatz zueinander. Einer hohen Musikqualität stehen höhere Übertragungszeiten gegenüber. Eine kürzere Übertragung erfordert eine hohe Komprimierung, die mehr Musikinformationen entfernt und zu Qualitätseinbußen bei der Wiedergabe führt.

Es gibt Anwendungsformen von digitaler Musik, bei denen eine geringere Wiedergabequalität zu Gunsten der Übertragungsgeschwindigkeit heruntergesetzt werden kann. Dies kann etwa beim Vorhören von Testmusikstücken bei der Musikauswahl oder bei der Übertragung von Internet-Radio-Sendungen geschehen. Neben der Qualität unterscheiden sich Komprimierungsverfahren in der für ihre Kodierungs- und Decodierung erforderlichen Rechenleistungen. Gute Komprimierungsqualität erreichen einige Codecs durch rechenintensive und aufwenige Kodierung. Die Decodierung soll dabei auf einer möglichst großen Zahl, auch leistungsschwächeren PC-Systemen möglich sein.

Des weiteren bieten einige komprimierte Musikformate die Möglichkeit des Streamings. Beim Streaming muß nicht erst die gesamte Musikdatei geladen werden, sondern kann während des Ladevorgangs aus dem im Internet bereits angehört werden. Dabei können die mit Streaming übertragenen Musik- oder auch Videodaten direkt von einer aktuellen Live-Aufnahme (Live-Streaming) stammen. oder vorher gespeichert worden sein bevor sie übertragen werden. Beim Live-Streaming wird meist mit hohen Kompressionsraten gearbeitet, die eine kontinuierliche Übertragung der Daten zuläßt. Die Musikqualität nimmt dabei allerdings ab. Streaming kann für die Übertragung von Live-Konzerten, Internet-Radio, für promotionelle Musik oder für kurze Musikbeispiele beim digitalen Musikvertrieb verwendet werden.

Die verschiedenen Codecs haben unterschiedliche Wiedergabequalitäten, die z.T. von der komprimierten Musik selbst abhängen und schließlich auch von der persönlichen Wahrnehmung und Präferenz des Hörers bestimmt sind.

4.2.2 Audiokompressionsverfahren und Musikformate

Es existieren verschiedene Audiokompressionsverfahren, die jeweils auf unterschiedlichen Modellen der verlustbehafteten Kompression basieren. Dabei wurden die Audiokompressionsverfahren mit z.T. unterschiedlichen Zielsetzungen entwickelt. Nachfolgend werden verschiedene Audiokompressionsverfahren, ihre Einsatzmöglichkeiten und deren Eignung für den digitalen Musikvertrieb dargestellt. Ein Vergleich der Kompressionsverfahren wird in 3.4.4 durchgeführt.

4.2.2.1 Die MPEG und der Kompressionsstandard MPEG-1

Das Musikformat MP3 und sein Einfluß auf die Entwicklung der digitalen Musikverbreitung im Internet wurden bereits angesprochen. Bei dem MP3 Musikformat (genau: MPEG 1 Layer) handelt es sich um ein Audiokompressionsverfahren (kurz: MPEG). Die MPEG ist eine Standartisierungsorganisation der ISO/IEC (International Standarization Organisation / International Electrotechnical Commission). Ihre Aufgabe ist die Entwicklung internationaler Standards für die Verarbeitung, Kompression und Codierung von Video und Audio. Es existieren bisher die Standards MPEG-1, MPEG-2 und MPEG-4. Momentan weiterentwickelte und neue Standards sind MPEG-4 und MPEG-7. Die MPEG definiert dabei keinen festen Kompressionsalgorithmus, so daß Weiterentwicklungen und Anpassungen an eigene Bedürfnisse der Implementierung durch Nutzer der Standards erlaubt sind. MPEG-1 ist ein Standard für die Video- und Audiospeicherung, MPEG-2 ein digitaler Film- und Fernsehstandard, MPEG-4 ein Multimediastandard und MPEG-7 beschreibt einen Standard für die Repräsentation, Verarbeitung und Suche von Inhalten in multimedialen Daten. Innerhalb des Videostandards MPEG-1, MPEG-2 und MPEG-4 beschreibt der MPEG Layer (I,II oder III ) jeweils den Grad der Komplexität des Audiostandards.

Die MPEG-Audiokompressionsstandards basieren auf wahrnehmungsabhängigen

Codierung (perceptual coding). Bei der Codierung wird nicht versucht,

daß orginale Musiksignal zu erhalten, sondern seine Reduktion der

Musikdaten durch die Kompression sollen für das menschliche Gehör

nicht wahrnehmbar sein. Für das menschliche Gehör wurde ein

psychoakustisches Modell entworfen, anhand dessen der Kompressionsstandard

entworfen wurde. Für die Komprimierung wird zunächst ein psychoakustischer

Effekt genutzt. Der Maskierungs-Effekt basiert auf der Grundlage, daß

Teile eines Musiksignals vom menschlichen Gehör nicht wahrgenommen

werden. Das Musiksignal wird daher in aufeinanderfolgende kurze Signalblöcke

eingeteilt und das Frequenzspektrum jeden Blocks mit einer Filterbank

in Freuquenzsubbänder unterteilt (in Abbildung. 19: mapping). Anhand

des psychoakustischen Modells werden innerhalb jeden Blocks zwischen den

einzelnen Freuquenzsubbänder der Maskierungs-Effekt des Gehörs

nachvollzogen und eine minimal wahrnehmbare Hörschwelle bestimmt

(psychoacoustic modell). Nicht wahrnehmbare Teile der Freuquenzsubbänder

eines Blocks können herausgefiltert werden. Beispielsweise können

sehr leise durch sehr laute Töne maskiert sein, die in ruhigeren

Passagen eines Musikstückes genau zu hören wären. Das menschliche

Wahrnehmungsspektrum (etwa 20HZ-30kHz) ist nicht linear, so daß

Töne im mittleren Frequenzbereich selbst lautere Töne aus Bereichen

am Rand des Spektrum überlagern können. Die gefilterten Daten

werden jetzt nicht blockweise, sondern über alle Blöcke hinweg

aus aufeinanderfolgenden gleichen Freuquenzsubbänder zusammengesetzt.

Diese Frequenzbänder über das gesamte Musiksignal werden quantisiert

und codiert.

Abb. 19: Schema der Audiokomprimierung nach dem MPEG-1 Standard

Quelle: entnommen Mpeggroup (1999a).

Die Quantisierung und Codierung sind klassische aufeinander folgende Komprimierungsverfahren, bei denen die Datenmengen zusammengefaßt und gleiche Datenfolgen durch kürzere Codes ersetzt werden. Die Quantisierung und Codierung wird dadurch effektiver, da über gleiche Frequenzsubbänder hinweg zusammengefaßt wurde. Die Daten sind innerhalb gleicher Frequenzsubbänder ähnlicher und besser durch Quantisierung und Codierung komprimierbar. Schließlich werden die komprimierten Daten jedes Frequenzbandes wieder zusammengesetzt. Es entsteht wieder ein kompletter Frequenzbereich (frame packing), der in eine Datei (encoded bitstream) ausgegeben wird. Dabei können Musikinformationen der Datei hinzugefügt werden. Die Dekomprimierung bei der Wiedergabe ist weniger komplex. Das psychoakustische Modell oder eine Umgruppierung von Frequenzbändern ist nicht nötig. Die komprimierten Daten werden decodiert, indem die Codes aus der Quantisierung und Codierung wieder durch die assoziierten Datenfolgen ersetzt werden. Dies geschieht parallel für die Daten jedes Frequenzbands und kann bei der Musikwiedergabe geschehen. Die Genauigkeit und Qualität der Komprimierung wird durch die Zahl der Frequenzsubbänder und durch die Genauigkeit der Quantisierung bestimmt. Bei MPEG-1 ist die Zahl der Frequenzbänder auf 32 festgelegt worden. Die Parameter der Quantisierung können variiert werden, um zwischen höherer Musikqualität oder höherer Kompressionsqualität zu wählen.

MPEG-1 Layer I, Layer II und Layer III basieren auf diesem Kompressionsverfahren. Um etwa Musikqualität einer Audio-CD mit MPEG-1 zu erhalten, wird bei den verschiedenen Layern mit den in der folgenden Tabelle dargestellten Kompressionsraten gearbeitet. Die Kompression einer Musikdatei kann dabei auch durch die Datenrate, die für eine Wiedergabe der Musik nötig ist, beschrieben werden.

1:4 Layer I (entspricht 384 kbps für ein stereo signal),

1:6...1:8 Layer II (entspricht 256..192 kbps für ein stereo signal),

1:10...1:12 Layer III (entspricht 128..112 kbps für ein stereo signal),

Tab. 5: Kompressionsraten des MPEG-1 Standards zu Erreichung von CD-Musikqualitäts

Quelle: Fraunhofer (1999).

MPEG-1 Layer III und MPEG-2 werden nachfolgend, MPEG-4 und MPEG-7 im

späteren Ablauflauf der Arbeit behandelt.

4.2.2.2 MPEG-1 Layer III

MPEG-1 Layer I hat aufgrund seiner geringen Kompressionsraten und Musikqualität für den digitalen Musikvertrieb, keine Bedeutung. Layer II benötigt etwa die halbe Rechenleistung bei der Wiedergabe und findet daher Verwendung bei der Nutzung auf leistungsschwachen PCs (unter Pentium 90). Die Musikqualität mit einer Kompressionsrate von 1:8 (192kbs) komprimierter Musik ist vergleichbar mit 1:10 (128kbs) komprimierter Musik bei Layer III und hat 25% größeren Dateien und Übertragungsraten.

Die höhere Qualität der Kompression mit MPEG-1 Layer III wird

durch eine bessere MDCT-Quantisierung (Modified Discrete Cosine Transformation),

eine verbesserte Huffman-Codierung, und den Einsatz von zusätzlichen

Puffern, die sensible Musikpassage mit höheren Datenraten komprimieren,

erreicht. Zusätzlich kann Joint Stereo eingesetzt werden, daß

ähnlich, wie beim Prinzip von Subwoofersystemen, bestimmte Stereosignale

zusammenlegt, da deren räumliche Platzierung vom menschlichen Ohr

nicht wahrgenommen werden kann.

Die Implementierung des ISO-MPEG-1 Layer III Kompressionsstandards in

einem Codec wurde vom Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen

(Fraunhofer IIS) durchgeführt. Der Quellcode für den ISO-Codec

wurde veröffentlicht, ist aber nicht offen und frei in eigenen Produkten

zu integrieren. Durch die Zunahme der kommerziellen Verwertung des ISO-Codecs,

werden seit September 1998 vom Fraunhofer Institut für dessen Nutzung

Lizenzgebühren erhoben.

Aufgrund der Lizenzgebührenregelung wurden weitere MPEG-1 Layer III

- Codecs implementiert. Ein alternativer Implementierung ist beispielsweise

der XING-Codec von Xing Technlogy, der u.a. in der RealJukebox von Real

Networks verwendet wird. Er erlaubt eine schnellere Komprimierung, besitzt

jedoch eine geringere Musikqualität im Vergleich zum ISO- und einem

modifizierten Fraunhofer-Codec. Das Fraunhofer Institut ordnet die Musikqualität

des MPEG-1 Layer III - Codec für verschiedene Komprimierungsraten

folgendermaßen ein:

Qualität Bandbreite Modus Datenrate Kompression

Telefon 2.5 kHz Mono 8 Kaps * 96:1

Etwa Radio Kurzwelle 4.5 kHz Mono 16 Kaps 48:1

Etwa Radio AM 7.5 kHz mono 32 kbps 24:1

Vergleichbar Radio FM 11 kHz stereo 56...64 kbps 26...24:1

Annähernd CD 15 kHz stereo 96 kbps 16:1

CD >15 kHz stereo 112..128kbps 14..12:1

Tab. 6: Qualität der Mpeg - Komprimierung

Quelle: Fraunhofer (1999a).

Neben Musikinformationen können durch die Erweiterung ID3 des MPEG-1 Layer III - Standards zusätzliche Informationen im ID3-TAG am Ende der Musikdatei angehängt werden (Titel, Artist, Album, Jahr, Genre, Kommentare, Copyright, Komprimierungs- und Dateiinformationen):

Abb.20 : ID3 Tag v1.0 - Aufbau und Darstellung (Nullsoft Winamp)

Quelle: ID3 (1999) und eigener Screenshot.

Der nachfolgende ID3 Version 2 Standard unterstützt die Integration längerer Texte, z.B. Songtexte. Der ID3 -TAG kann bei der Encodierung einer Audio-CD automatisch vom encodierenden Programm mit Hilfe z.B. der CD-Datenbank CDDB.COM im Internet (CD DataBase) ausgefüllt werden. Songtexte werden z.B. von search.lycics .ch zur automatischen Integration in den ID3v2-Tag angeboten.

MPEG-1 Layer III -Dateien können mit einem angepaßten Decoder, bereits während des Ladevorgangs aus dem Internet wiedergegeben werden (Streaming). Live-Streaming wird nicht unterstützt. Vorteile des MPEG-1 Layer III Kompressionsstandards sind seine hohe Verbreitung und damit die Unterstützung durch eine großen Zahl von Softwareanwendungen, Playern, Encodern oder durch Hardware, wie portable Player.

4.2.2.3 MPEG-2 AAC

Der MPEG-2 Standard wurde für die Übertragung und Speicherung von Film-, Video- und den mit diesen assoziierten Audiodaten entworfen. MPEG-2 Advanced Audio Coding (AAC) als Beschreibung der Audiokomprimierung des MPEG-2 Standards ist eine Weiterentwicklung des MPEG-1 Layer III Standards. Er wurde in Kooperation des Fraunhofer Institut mit Technologieunternehmen, wie AT&T, Philips, Sony oder Dolby entwickelt. Mpeg-2 AAC ist nicht mehr zu MPEG-1 kompatible und wird auch als MPEG-2 NBC (non backward kompatible) bezeichnet. Die Kompression wird durch zusätzliche Filter-, Quantisierungs- und Codierungstechnologien verfeinert und ist flexibler wie MPEG-1 Layer I, II, III gestaltet. Der AAC - Standard erlaubt bei der Kompression, je nach Anwendung, aus drei Profilen auszuwählen: Standard Profil (Main), LC mit geringer Komplexität, zum Einsatz auf leistungsschwächeren Systemen (Low Comlexity - LC) und ein SSR Profil (Scalable Sampling Rate, mit Kontrollmöglichkeiten hinsichtlich geringer Datenraten und Leistung der einzusetzenden Systeme. Die Decodierung bei der Wiedergabe von AAC-codierter Musik benötigt bei Nutzung des Standard-Profiles etwa die doppelte Rechenleistung, wie ein Layer III Codec. AAC unterstützt dabei Bandbreiten des Audiosignals von 8kHZ bis 96kHZ, mono bis 48 Kanäle und kann für einen großen Bereich von Anwendungen eingesetzt werden. Digitales Radio, Mehrkanal - Cinema Sound in Kinos und auf DVD, bis zu bandbreitensensitiven Anwendungen, wie digitale Musik im Internet, können AAC nutzen. Dabei bietet AAC bessere Kompressionsraten für digitale Musik, wie MPEG-1 Layer III, bei gleicher Qualität. Mit AAC komprimierte Musik und einer Kompressionsrate von 16:1 (96 kbps) (Datenrate) entspricht in ihrer Musikqualität, etwa einer Layer III- Kompression (Datenrate) von 10:1 (128kpbs) oder Layer II Kompression (Datenrate) von 6:1 (192kbs).

Für den MPEG-2 AAC Standard existieren Hard- und Softwarelösungen. MPEG-2 AAC Hardware wird, z.B. in digitalen Radiostationen genutzt. Portable digitale Player unterstützen AAC bisher nicht, eine Formatkonvertierung in Layer III, ist zur Nutzung von AAC auf dem Portablen Player nötig. Für den AAC - Standard existieren, aufgrund seiner Komplexität, weniger Softwareimplementierungen, wie für den Layer III - Standard. Speziell kostenlose Decoder und Encoder sind wenig verbreitet, nutzen die Möglichkeiten des Standards nicht aus oder besitzen geringere Qualität, wie vergleichbare Layer III-Codecs. Die Musikanbieter A2B-Musik (www.a2bmusic.com) und Deutsche Telekom mit dem Music-on-Demand System (www.music-on-demand.com) benutzen je ein eigenes proprietäres verschlüsseltes Musikkomprimierungsformat auf Basis des MPEG-2 AAC-Standards. Ebenso nutzt Liquid Audio (www.liquidaudio.com) für ihre Digital Right Management -Lösung Liquid System ein eigenes proprietäres gesichertes Musikformat, mit Technologien aus AAC zusammen mit Technologien aus dem Kompressionsverfahren AC-3 von Dolby Laboratories. Das proprietäre Liquid Musikformat wird von einigen portablen Playern unterstützt (z.B. Kobelco, mpman). Je nach Implementierung der Decodierung kann Streaming unterstützt werden.

4.2.2.4 Windows Media Audio und Advanced Streaming Format

Im Mai 1999 hat Microsoft das Audioformat Windows Media Audio (WMA), früher als MS Audio bezeichnet, veröffentlicht. Windows Media Audio ist Bestandteil der Windows Media Technologie 4.0, die für Video-, Audio- und Sprachübertragung in Netzwerken entwickelt wurde. Die Windows Media Technologie 4.0 enthält verschiedene Kompressionsverfahren, die Bandbreiten von 10Mbs für Videoübertragung bis zu Bandbreiten von 5Kbps für Sprach- und Radioübertragungen im Internet ermöglichen. Windows Media Audio definiert die Audiocodierung und erlaubt Bandbreiten von 5kbps bis 128kbps bei einer Abtastfrequenz (Samplerate) von 8KHz bis 48KHz für Mono- und Stereosignale.

Das WMA - Format ist eine proprietäre Entwicklung von Microsoft. Informationen über die Kompressionstechnik wurden bisher nicht veröffentlicht. Allerdings sind von Microsoft Teile des Programmcodes für Decoder und Encoders zur Implementierung des Audioformates in eigene Programme verfügbar. Es existiert bisher verschiedene freie Encoder und Decoder für WMA, jedoch nicht in der Zahl und mit einer Funktionsvielfalt, wie für das offene MPEG-1 Layer III Musikformat. Laut einer Studie generiert der Windows Media Audio Encoder komprimierte Musikdateien in kürzerer Zeit und höherer Musikqualität, im Vergleich zum ISO-MPEG-1 Layer III Encoder.

WMA-Musikdateien erlauben die Wiedergabe während der Übertragung (Streaming), wenn sie in das Advanced Streaming Format (ASF) umgewandelt werden. ASF ist ein Bestandteil der Windows Media Technologie. Sie es erlaubt verschiedene Multimediaformate in das Advanced Streaming Format umzuwandeln und so direkt bei der Übertragung anzuzeigen oder wiederzugeben. Advanced Straming ist ein im MPEG-4 Standard integrierter Standard.

Mit Windows Media Format komprimierte Musik kann gesichert und verschlüsselt werden (Packaged WMA). Zur Verschlüsselung ist Microsoft´s Media Right Manager nötig, eine Digital Right Managment Lösung innerhalb der Media Technologie 4.0 . Die Wiedergabe von Packaged WMA ist mit speziellen Soft- und Hardwarplayern möglich. Bisher können Packaged WMA Musikdateien mit den portablen Playern von Diamond und Sony wiedergegeben werden. Darüber hinaus bieten bereits einige Musikanbieter Musik im Packaged WMA-Musikformat zum Verkauf an (z.B. bei Cdnow.com).

4.2.2.5 TwinVQ

Das Kompressionsverfahren TwinVQ wurde bei Human Interface Laboratories, einem Forschungsinstitut von NTT (Nippon Telephone & Telegraph) in Japan entwickelt.

TwinVQ (transform-domain weighted interleave vector quantization) ist

ein Kompressionsverfahren, daß ähnlich den MPEG Audiokompressionsverfahren

mit Hilfe eines psychoakustischen Modells arbeitet. Bei TwinVQ werden

die gefilterten Musikdaten jedoch mit einem anderen Verfahren quantisiert

und codiert. Die Daten werden dabei zunächst in Segmente von Mustern

(Vektoren) zusammengelegt. Jedes Muster wird mit vorher festgelegten Standardmustern

verglichen.

Das Standardmuster mit der größten Übereinstimmung wird

ausgewählt und das Muster durch die Nummer des Standardmusters im

komprimierten Code ersetzt. Die Genauigkeit und Qualität von TwinVQ

hängt dabei von der Größe der Segmente und Anzahl der

Standardmuster ab. Diese können zur Anpassung der Musikdatenrate

variiert werden.

TwinVQ generiert komprimierte Musikdateien, die 25% kleiner sind, wie MPEG-1 Layer III Dateien. Die Komprimierung dauert dabei allerdings bis zur dreifachen Zeit mit dem einzigen verfügbaren Yamaha/VQ Encoder . Sie erreicht eine Musikkomprimierung deren Musikqualität subjektiv, speziell für geringere Musikdatenraten unter 128kbs, über der von MPEG-1 Layer III liegt.

Yamaha hat TwinVQ lizensiert und für das Musikformat SoundVQ (VQF) einen Decoder und Encoder (Yamaha VQE /VQP) implementiert. Es existieren ansonsten wenige Implementierungen. Das SoundVQ - Musikformat wird von einigen digitalen portablen Playern (z.B. Solid Audio von Kobelco/Japan ) verwendet und ist im MPEG-4 neben AAC als Audiokomprimierungsstandard enthalten.

4.2.3 Vergleich der Audio Kompressionsverfahren

Die Eignung eines Kompressionsverfahren für den digitalen Musikvertrieb wird von der Musikqualität und Kompressionsqualität bestimmt. Die Musikqualität beim digitalen Musikvertrieb muß dabei an der Qualität einer Audio-CD gemessen werden. Bei einer geringeren Qualität der digitalen Musik wird der Konsument den digitalen Musikkauf nicht als Alternative zum klassischen Musikkauf annehmen. Für eine Verbreitung und Etablierung eines Formates beim Musikkäufer sind weitere quantitative Faktoren von Bedeutung. Diese umfassen den Vergleich von Dateigrößen der komprimierten Musik, Rechenleistung bei der Encodierung und Decodierung, Verfügbarkeit der Hard- und Softwareplayer und Bereitstellung von Angeboten in dem entsprechenden Musikformat.

4.2.3.1 Problem der qualitativen Bewertung

Alle vorgestellten Kompressionsverfahren sind verlustbehaftet und versuchen mit psychoakustischen Modellen das menschliche Hören, bzw. die Grenzen des menschlichen Hörvermögens für die Kompression auszunutzen. Dabei werden dynamische Filter eingesetzt und die gefilterten Musikdaten mit verschiedenen Algorithmen zusammengefaßt. Die psychoakustischen Modelle und Algorithmen besitzen unterschiedlichen Musikqualitätseigenschaften in bezug auf Kompressionsraten und verwendetes Musikmaterial. Im Vergleich zwischen Kompressionsverfahren kann für eine hohe Kompressionsrate ein Verfahren bessere Musikqualität erzeugen, während bei geringerer Kompression ein anderes Verfahren eine bessere Musikqualität aufweist. Darüber hinaus ist die Musikqualität der Kompressionsverfahren nichts für jedes Musikmaterial gleich. Es existieren Musikstücke, die sich gut komprimieren lassen, während andere Musikstücke nur geringe Kompression zulassen, um eine gute Musikqualität zu erreichen. Darüber hinaus existieren für ein Kompressionsverfahren meist verschiedene Implementierungen von Encodern.

Die Encoder können dabei weiterentwickelt und ihre Qualität verbessert werden, ohne das deren Decoder geändert werden müssen. Ein Vergleich von Kompressionsverfahren ist daher abhängig von der Implementierung des Encoders, der ausgewählten Musikstücke und schließlich von der subjektiven Bewertung der Musikhörer.

Ein technischer Vergleich zur Bewertung einer Musikqualität ist

nicht möglich.

Die verschiedenen Kompressionsverfahren und Encoder werden daher in Hörstudien

verglichen, in denen die Testpersonen, verschiedene komprimierte Musikstücke,

gegenüber dem Original einordnen müssen. Es existieren wenige

wissenschaftliche, unabhängige und neutrale Untersuchungen zwischen

den verschiedenen Kompressionsverfahren.

Nachfolgend werden die Ergebnisse von einer Vergleichsstudie für

die Kompressionsverfahren MPEG-1 Layer II, Layer III und MPEG-2 AAC dargestellt.

Über die Musikqualität von WMA und TwinVQ kann aufgrund fehlender

unabhängiger, wissenschaftlicher Vergleichsstudien keine Aussage

getroffen werden.

4.2.3.2 Vergleichsstudie der MPEG-Kompressionsverfahren

In einer wissenschaftliche Studie der MPEG wurden die Kompressionsverfahren MPEG-1 Layer II, Layer III und MPEG-2 AAC (Main, LC, SSR) miteinander verglichen.

Die Studie wurde mit 31 Versuchspersonen durchgeführt, die im Laufe der Studie 41 verschiedene Musikausschnitte mit dem originalen unkomprimierten Musikausschnitt verglichen haben. Die Testpersonen sollten dabei die Unterschiede zweier Musikausschnitte auf einer freien Skala von unmerklich (0), bemerkbar aber nicht störend, etwas störend, störend bis sehr störend (5) einordnen. Welcher der originale Musikausschnitt war, mußte durch die Testperson festgelegt werden. Das Ergebnis der Bewertung wurde für die verschiedenen Musikausschnitte und Codecs kumuliert zusammengefaßt.

Der MPEG-2 AAC Main Codec mit einer Musikdatenrate von 128kbps konnte

bei der Zusammenfassung aller Ergebnisse der Musikausschnitte die besten

Ergebnisse erreichen. Die AAC Main codierte Musik wurde, als annähernd

nicht von der originalen Musik unterscheidbar, eingeordnet.

Abb. 21: Gesamtergebnisse der Vergleichsstudie

Quelle: Mpeggroup (1999c).

Die weitere Abstufung zeigt eine Präferenz der Testpersonen für

die weiteren AAC - Coder, MPEG1-Layer II bei 192 kbps und schließlich

MPEG-1 Layer III. Negative Werte zeigen eine richtige Einordnung des Originals

zur komprimierten Musik, positive Werte würden eine Präferenz

der Testpersonen für die komprimierte Musik innerhalb der Skala (0

bis 5) zeigen. Die horizontale Skala entspricht der Verteilung in der

95% der Testpersonen lagen.

Die Ergebnisse für verschiedene Musikausschnitte zeigen die unterschiedliche

Komprimierungsqualität in Abhängigkeit von der Musik. Die verwendeten

Ausschnitte enthielten ein typisches Spektrum von Tönen und Instrumenten

in Musik:

No. Name Beschreibung

1 Castanets Castanets

2 Harpsichord Harpsichord

3 Pitch Pipe Pitch Pipe

4 Glockenspiel Glockenspiel

5 Suzanne Vega Female vocal

6 Male German speech Male German speech

7 Tracy Chapman Female voice, Percussion, Synthesiser

8 Ornette Coleman Saxophone, Trumpet, Double bass, Cymbal

9 Accordion/Triangle Accordion and Triangle

10 Dire Straits Synthesiser, High-hat, Drums, Percussion

Tab. 7:Komprimierte Musik- und Audioausschnitte der Studie

Quelle: Mpeggroup (1999c).

Die Ergebnisse des MPEG-1 Layer III Codecs, bei 128kbps Musikdatenrate

zeigen, daß der überwiegende Teil der Musikausschnitte annähernd

unhörbar durch die Komprimierung verändert wurde. Bestimmte

Ausschnitte, wie Musikaufnahmen einer Pfeife, Harfe oder von Kastagnetten,

wurden als "etwas störend" bis "störend"

eingeordnet wurden.

Abb.22: Testergebnisse für einzelne Musikausschnitte, MPEG-1 Layer

III

Quelle: Mpeggroup (1999c).

Ähnliche Ergebnisse zeigt der MPEG-1 Layer II Codec bei 192kbps für

die gleichen Musikausschnitte.

Abb. 23: Testergebnisse für einzelne Musikausschnitte, MPEG-1 Layer

II (192kbps)

Quelle: Mpeggroup (1999c).

Der MPEG-2 ACC Main Codec dagegen zeigt für alle Musikausschnitte

eine annähernd gleiche Einordnung der Musikqualität und wird

z.T. gegnüber dem Original bevorzugt (Tracy Chapman Musikausschnitt

-0.4 bis +0.5).

Abb. 24: Testergebnisse für einzelne Musikausschnitte, MPEG-2 ACC

Main (128kbps)

Quelle: Mpeggroup (1999c).

Zusammenfassend wurde bei der Studie eine Vergleichbarkeit von MPEG-1 Layer II bei 192kbs und Layer III 128kbs nachgewiesen. Dabei werden bestimmte Musikstücke nicht ohne wahrnehmbaren Qualitätsverlust komprimiert. Dies sind in der Studie Musikausschnitte mit Harfen- und Pfeifentönen. In anderen Musikstücken sind Unterschiede zwischen Original und komprimierter Musik weniger, bis kaum bemerkt worden. Die Unterschiede des Kompressionsverfahren MPEG-2 ACC zum Original sind für alle Musikausschnitte nicht signifikant.

Die Studie kommt daher zu dem Ergebnis, daß das Kompressionsverfahren MPEG-2 ACC, gegenüber dem MPEG-1 Kompressionsverfahren, für die Nutzung von Musikdatenraten von 128kbps bzw. 192kbps, subjektiv bessere Musikqualität bietet. Die mit AAC komprimierte Musik unterscheidet sich von der originalen Musikaufnahme nicht wahrnehmbar.

4.2.3.3 Resümee: Vergleich der Kompressionsverfahren

Für einen Vergleich der Kompressionsverfahren TwinVQ, Windows Media Audio und den MPEG Kompressionsverfahren existieren bisher keine ausschließlich wissenschaftlichen Studien.

Das Kompressionsverfahren MPEG-2 ACC wird bisher für den digitalen Musikvertrieb von Liquid Audio, der Deutschen Telekom und a2b-Musik eine Kooperation mit AT&T verwendet. Cdnow bietet digitale Musik im Windows Media Audio - Format an. Zudem kooperiert Microsoft mit Sony und Diamond, die das Abspielen des WMA-Format auf deren portablen Playern ermöglichen. Ein Vorteil des WMA-Formates ist, daß Teile des Quellcodes des Encoders und Decoders für die Integration in eigene Softwareprodukte frei verfügbar sind. Quellcodes für AAC-Implementierungen sind nicht frei zugänglich. Es existieren nur wenige freie Encoder für AAC (z.B. Astrid/Quartex, Homboy AAC), die allerdings keine hohe Musikqualität aufweisen oder nur als Beta-Versionen verfügbar sind. Liquid Audio oder a2b-Music stellen keine freien Encoder für ihre Formate zur Verfügung. Der Musikhörer und Konsument kann daher nicht selbst Musik in diese Musikformate encodieren. Zudem benötigt man für die Wiedergabe proprietären Softwareplayer.

Welches digitale Musikformat sich als Standardformat für digitale Musik durchsetzten wird ist fraglich. Bisher hat die SDMI einen Standard für die Sicherung der portablen Musicplayer entwickelt, aber sich noch für kein Musikformat entschieden.

Ob der Musikkonsument wiederum bereit ist, ein neues sicheres Musikformat anzunehmen, wird u.a. von der Qualität, der Funktionsvielfalt und der Verfügbarkeit der zugehörigen Software und den Playern abhängen. MPEG-1 Layer III wird von einer Vielzahl von Programmen unterstützt. Es existieren viele Tools, die für andere Musikformate nicht existieren.

4.2.4 Zukünftige Multimedia- und Audiostandards

MPEG-4 ist ein Multimediastandard, der eine möglichst Große Zahl von Bild-, Audio- und Videoanwendungen unterstützen soll. Diese können dabei in Netzwerk-, Sende- (Broadcast-) oder Speichertechnologien verwendet werden. Daher sind im MPEG-4 Standard statische Bild-, MPEG-1, MPEG-2 und verschiedene Audio-Standards zusammengefaßt. Der MPEG-4 Standard ist skalierbar sein und ermöglicht aus verschiedenen Kompressionstechnologien für eine Anwendung zu wählen. Neben den dargestellten Komprimierungsverfahren, existieren neue Ansätze in MPEG-4, um in Zukunft Musik übertragen und zu speichern.

Ein Forschungsinhalt der MIT Media Lab Machine Listening Group ist Structured Audio. Structured Audio ist ein Komprimierungsverfahren, welches Musik über die Eigenschaften seiner Instrumente und deren Spielweise beschreibt. Klassische Audiokomprimierung reduziert die Daten durch psychoakustische Modelle und Komprimierung der Daten. Structured Audio beschreibt die Tongenerierung eines Instrumentes, so daß der Computer dessen Klangerzeugung virtuell modellieren kann. Sind alle Instrumente eines Musikstückes erzeugt (auf schnellen PC in Echtzeit), müssen nur die zu spielenden Noten (ähnlich einem Midi-Datenstrom) übertragen werden. Der Musikhörer hat nun die Möglichkeit, interaktiv in die Musik einzugreifen, Musikinstrumente auszutauschen, Effekte zu verteilen oder Instrumente und Noten verteilt von verschiedenen Ressourcen im Internet zusammenzustellen. Dies ermöglicht es, in die Musikwiedergabe interaktiv einzugreifen oder diese gezielt auf die Hörgegebenheit einzustellen, etwa um ungünstiger Akustik entgegenzuwirken.

Grundlagen von Structured Audio sind bereits im MPEG-4 Standard integriert. Im Hinblick auf einen digitalen Musikvertrieb ist es denkbar, das zukünftig verschiedene Inhalte (Instrumente, Soundalgorithmen, Noten, Texte) eines Musikstückes einzeln angeboten werden. Der Musikhörer stellt dabei seine Musik, nach Instrumenten selber zusammen, bzw. besitzt bereits einzelne Soundalgorithmen von virtuellen Instrumenten und kauft dazu die Noten oder Steuerinformationen. Die Structured Audio-Technologien kann das passive Hörerlebnis erweitern. "In Zukunft soll interaktive Musik den Hörer mehr mit einbeziehen, wie das heutige traditionelle Musikhören, um Hörern zu Teilnehmern und Co-Musikern zu machen".

Der MPEG-7 Standard definiert Möglichkeiten und Technologien, um im wachsenden Angebot von audio-visueller Information bestimmte Inhalte gezielt suchen zu können. Die erste Version von MPEG-7 soll im November 2000 veröffentlicht werden. Die Machine Listening Group im Media Lab des MIT entwickelt Möglichkeiten des "maschinellen Hörens" (Music Unterstanding Research, intelligent A&R Agents) für den zukünftigen MPEG-7 Standard. Neben technischen Ansätzen zur Analyse der Musik wird nach einer Möglichkeit zur automatischen Musikauswahl für den Hörer gesucht (intelligent A&R Agents).

Die Menge der zur Verfügung stehenden Musik wird immer größer

und unüberschaubarer, für die Musikanbieter, sowie für

den Konsumenten. Musikauswahl erscheint immer schwieriger und eher zufällig.

Viele Hörer wählen ihre Musik nach Trends und Empfehlungen von

etwa Radio, Freunden oder anderen Filtern aus. Diese basieren im traditionellen

Musikvertrieb auf der Vorauswahl der Artist & Repertoire Manager der

Labels. Diese Funktion sollen intelligente-Agenten im Internet erfüllen.

Ein Ziel der Untersuchungen ist es Musik in großen Musikarchiven,

wie die der Internetanbieter zu klassifizieren und nach Wünschen

und Vorlieben des Musikhörers durchsuchen zu können. Unterstützende

Filtersysteme und Intelligente Agenten sollen das Musikangebot im Internet

sortieren und eine Vorauswahl für den Musikhörer treffen. Hierbei

soll Musik maschinell analysiert werden, Inhalte erkannt, Stilarten unterschieden

oder Instrumente identifiziert werden. Die Intelligenten Agenten benutzen

verschiedene Technologien. Mit vorschlagsbasierter und kollaborativer

Filterung können Meinungen und Kritiken von Communities im Internet

zusammengeführt werden. Durch Aufbau einer Datenbank, die alle kollaborativen

Hörerinformationen über Musikstücke zusammenfügt,

entsteht eine Datenbasis, die gezielt nach den Bedürfnissen eines

Hörers ausgewertet werden kann.

Technische Ansätze vergleichen die Ähnlichkeiten von Musikstücken und versuchen eine automatische Einordnung. Es existieren Tools, die einzelne Musikinstrumente in Musikstücken, Noten und deren Taktgeschwindigkeit identifizieren. Die tatsächliche Attraktivität eines Musikstückes aus seinen Daten zu erfahren ist, nach Scherer (noch) nicht möglich.

Digitale Musik bedarf, wie bei der Einführung des neuen Formats CD,

einer neuen Generation von Abspielgeräten. Grundsätzlich kann

zwischen der Wiedergabe am Computer und der Wiedergabe über Digitale

Player unterschieden werden.

4.3.1 Computerwiedergabe digitaler Musik

Digitale Musik wird Online auf den Computer übertragen. Von hier kann sie sofort wiedergegeben werden. Nachteilig ist, daß die meisten Musikkonsumenten zwischen PC/Arbeitsbereich und Musikanlage/Wohnbereich trennen. Das Brennen der digitalen Musik auf CDR ist daher noch die Regel. Diese Trennung könnte in Zukunft durch die Verschmelzung von Telekommunikations-, Medien- und Computerausstattung im Home-Bereich aufgehoben werden. Die Vorteile der Computerwiedergabe, im Gegensatz zur CD, liegen in der hohen Funktionsvielfalt, neuen individuellen Nutzungsmöglichkeiten und der Möglichkeit von Zusatzinformationen. Neben etwa dem direkten Zugriff auf seine gesamte Musiksammlung, können beliebige Titelabfolgen z.B. nach Genre, Interpret oder Stimmung aus der Musikdatenbank auf dem PC automatisch zusammengestellt werden. Eine Digitale Musikdatei kann zusätzliche Informationen (Titelinformationen, Lyrics, etc.) oder Verweise für weitere Information (News, Video, etc.) im Internet enthalten, die beim Abspielen angezeigt werden. Die gespielte Musik kann, je nach verwendeter Playersoftware oder Zusatzprogrammen (Plugins) visualisiert, mit Effekten versehen oder interaktiv verändert werden. Die Musikwiedergabe am PC bietet im Vergleich zu Hifi - Equipment umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten ohne den Kauf teurer Zusatzgeräte.

Verbreitete Software-Musicplayer sind Winamp von Nullsoft und RealJukebox

von Realnetworks. Sie sind kostenlos im Internet erhältlich. Winamp

besaßen etwa 2 Mio. User im November 1999. RealJukebox von RealNetworks

mit über 2.2 Mio Downloads allein von Mai 1999 bis Juni 1999 ist

die am häufigsten eingesetzte Musik-Playersoftware . Die RealJukebox

unterstützt offene, sowie geschützte Musikformate und bietet

eine Verwaltung für deren Sicherungs-Schlüssel. Zudem wird dem

Musikkonsumenten über die Software ein direkter Zugang zu verschiedenen

Musikanbietern und der Kauf von verschlüsselter, sicherer Musikangeboten.

Abb. 25: RealJukebox Musikdatenbank und Player

4.3.2 Digitale Audioplayer

Die Verbreitung des Musikwiedergabegerätes ist maßgeblich für die Verbreitung eines Musikformates verantwortlich. Die zunehmende Ausstattung der Haushalte mit CD-Playern hat die Etablierung des CD-Formates unterstützt und dessen Erfolg mit begründet. Ähnlich verhält es sich mit der Etablierung der neuen digitalen Musikformate. Die Verfügbarkeit von Abspielgeräten und deren Kompatibilität mit den verschiedenen digitalen Musikformaten sind Voraussetzung zur Erreichung eines Massenmarktes und die Entwicklung der digitalen Musikdistribution. Während für die neue Technologie der digitalen CD nur ein neuer Gerätetyp, zunächst als Standgerät, dann als Portable und Car-CD-Player, nötig war, ermöglicht die digitale Musik eine neue Gerätegeneration mit einer Vielzahl von Endbenutzerformen. In der Anfangsphase ist die Musikwiedergabe über den Computer möglich. Um jedoch den Massenmarkt ansprechen zu können und Musik an den Orten der typischen Nutzung zu ermöglichen, ist eine neue Musikgerätegeneration nötig. Ein erster Schritt sind die walkman-ähnlichen PDM-Player (Portable Digital Music Player), wie etwa der seit 1998 erhältliche portable MP3-Player MP3Man von Saehan oder der RIO von Diamond. PDM-Player besitzen keine Mechanik und können Musikdaten in annähernder CD-Qualität von bis zu einer Stunde (bei 64MB) im eingebauten Memory oder auf austauschbaren Memory-Cards vom einem PC abspeichern. Diesen portablen Playern wird eine Schlüsselrolle für die Etablierung sicherer Standards und für Verbreitung digitaler Musik zugesprochen. Laut einer Forrester Research Analyse soll in den USA die Zahl der PDM-Player im Jahr 2003 auf über 30Millionen Geräte ansteigen, was einen positiven Effekt auf den digitalen Musikvertrieb haben soll.

Abb. 26: Prognostizierte Verbreitung der Portable Music Player in USA

Quelle: entnommen Chun, (1999).

Die Popularisierung der PDM-Player ist im wesentlich vom Preis, speicherbarer Musiklänge und von der Zahl der unterstützen digitalen Musikformate abhängig. Die preisliche Entwicklung der Player ist eng an die Kosten des Speichermediums gebunden. Eine Erhöhung der Musikdauer ist nur durch mehr (und teuren) Speicher oder eine Absenkung der Klangqualität möglich. Der Wechsel von Musik ist ebenfalls nur mit Hilfe noch teurer FlashMemory-Cards oder an einem Computer möglich. Bei sinkenden Preisen könnten Mini-Festplatten im Kartenformat (wie etwa die IBM MiniDrive-Card mit 340MB für $400) Musikspeicher ersetzen. Geräte, die ausschließlich prorietärer, aber sicherer Musikformate einzelner Hersteller unterstützen, werden beim Konsumenten schwerer angenommen werden. Die Bestrebungen der SDMI zur Etablierung eines sicheren PDM-Player-Standards wurde bereits dargestellt. Mit Etablierung fester Standards für sichere Musikformate, ist mit einer Vielzahl neuer digitaler Musik-Player zu rechnen.

Neben den PDM-Playern werden seit Ende 1999 Standgeräte zur Integration

in die Hifi-Anlage (z.B. der M3Po CD-Harddisc-Player von Terratec, www.terratec.de)

und die ersten digitalen Car-CD-Player angeboten (z.B.empeg-car von empeg.com).

Diese Geräte verfügen über eine Festplatte und ein CD-Laufwerk,

um die Musikdaten aufzuspielen. Ebenso können einige mit ausreichend

Speicher ausgerüsteten Palm-Computer bereits Musik wiedergeben (

z.B. HP´s Jornado, www.hp.com/jornada).

Ein von Sony´s geplanter PDM-Player in Form einer klassischen Musikkassette,

soll auch über einen Kassettenrecorder Musik wiedergeben können

und zwischen digitaler und analogen Musiktechnik vermitteln. Ein weiterer

Entwicklungsschritt sind Geräte, die den Medienbruch durch das Überspielen

mittels CD-Technologie vermeiden und direkt Musik über einen eingebauten

Netzwerk/Internetanschluß einladen (z.B. der Brujo von NetDrive,

http://www.netdrives.com). Die Entwicklung zukünftiger Internet-Geräte

wird auf die Verwendung und auf die Verbreitung digitaler Musik Einfluß

nehmen. Dies können Settop-Boxen sein oder leistungsfähige Spieleconsolen,

die mit Modem ausgerüstet (z.B. Dreamcast von SEGA als erste Console

mit eingebautem Internetbrowser, www.dreamcast.com), Musik aus dem Netz

laden und abspielen.

Zusammenfassend betrachtet wird digitale Musik mit zunächst ähnlichen Wiedergabegeräten wie klassische Tonträger konsumiert werden und sie eröffnet gleichzeitig die Möglichkeiten für neuen Nutzungsformen und neue Wiedergabegeräte, welche die digitale Musikwiedergabe als Mehrwert integriert haben. Eine mögliche zukünftige Entwicklung der Nutzung digitaler Musik wird auch von der zukünftigen Bereitstellung des Internetzugangs abhängig sein. Diese wird im folgenden Kapitel dargestellt werden.

4.4 Internetzugangsmedium und Distribution

Neben den Anschaffungskosten für die Hardwareasstattung für

PC und CD-Brenner fallen bei der digitalen Musikdistribution Kommunikationskosten

im Vergleich zum Kauf physischer Tonträger an. Die Kosten des Online-Zuganges

sind als ein Anteil des Kaufpreises der digitalen Musik zu sehen. Sie

setzen sich aus den Grundkosten für den Zugang und aus den zeitabhängigen

Online-Kosten zusammen. Die Zeit für die Übertragung der Musikdaten

hängt von der Bandbreite des Internetzugangsmediums des Konsumenten

ab. Diese ist momentan überwiegend ein analoger Telefonanschluß

oder eine ISDN-Zugang mit Bandbreiten von 56kbps bzw. 64kbps. Die Übertragung

eines 5 minutiges Musikstück mit einer Komprimierung von 128kbps,

dauert somit 11,4 bzw. 10 Minuten. Die Übertragung einer 70 minütlichen

Musik-CD würde 156 bzw. 140 Minuten dauern. Bei momentanen 3-5 Pf

Providerkosten pro Online-Minute (Stand November 1999), fallen dementsprechend

beim Kauf einer digitalen Musik-CD reine Kommunikationskosten von 4,70DM

bis 7,80DM für einen analogen Zugang bzw. 4,20DM bis 7,00DM für

einen ISDN-Zugang an.

Die Aufschlüsselung der Verkaufserlöse einer CD in 2.2.3 zeigt,

daß etwa 10,50DM auf den Handel und etwa 2,50DM auf die CD-Produktion

entfallen. Diese Kosten können zwar beim Anbieter digitaler Musik

eingespart werden, doch fallen indirekt Kommunikationskosten beim Konsumenten

neben dem angebotenen Verkaufspreis an.

Für digitale Musik wird der Konsument einen vergleichbaren Verkaufpreis

erwarten. Die zukünftigen Bandbreiten und Technologien, sowie die

zukünftigen Kosten des Internetzugangs haben daher einen wesentlichen

Einfluß auf die Entwicklung der digitalen Musikdistribution.

Technologien, die einen Zugang zum Internet mit höheren Bandbreiten

erlauben, sind xDSL, Richtfunkanbindung, Satellit oder Internetzugang

über Digitale Kabelmodems. Nachfolgend sollen kurz die verschiedenen

Technologien vorgestellt werden, um eine Abschätzung zukünftiger

Bandbreiten für den privaten Internetzugang des Musikkäufers

abschätzen zu können.

xDSL (Digital Subscriber Line) nutzt weiterhin die analoge Telefonleitung

zum Kunden. xDSL beschreibt die Grundlagentechnologie für weiter

und zukünftige Entwicklungen (z.B. ISDN, ADSL, SDSL, HDSL). ADSL

wird unter dem Namen T-DSL von der Deutschen Telekom in Deutschland angeboten

und ermöglicht Bandbreiten von etwa 750 kbps an einem Privatkundenanschluß

. Die xDSL-Technologie befindet sich in ständiger Entwicklung und

Bandbreiten der Technologie bis 7 Mbit/s bereits möglich. Beim Internetzugang